1° maggio 2024. La grande questione femminile in Italia è il lavoro. Matteo Tafuro. Nola

1° maggio 2024. La grande questione femminile in Italia è il lavoro.

di Matteo Tafuro

Mia madre è diventata

persona adulta senza il

cellulare, di cui però

oggi non si riesce a

fare a meno.

In Italia solo una donna su due di età compresa tra 20 e 64 anni lavora. In Europa siamo gli ultimi, in Germania, il tasso di occupazione femminile si attesta al 77 per cento, in Francia al 65, in Grecia al 56.

In Italia solo una donna su due di età compresa tra 20 e 64 anni lavora. In Europa siamo gli ultimi, in Germania, il tasso di occupazione femminile si attesta al 77 per cento, in Francia al 65, in Grecia al 56.

La bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro è, infatti, una delle cause delle debolezze della nostra economia: ovvero crescita bassa, debito alto e forti disuguaglianze.

Costringere le donne ad essere delle disoccupate a vita è una scelta fallimentare.

“Le donne non ci devono scassare la minchia”. Con inesauribile stima on. Pippo Gianni. Il deputato siracusano durante il dibattito sulle quote rosa nella legge elettorale del 2005, con questo bonario ammonimento, racchiuse l’intera summa teofallica di un’Italia maschilista e sessista.

Questa è l’epoca della tecno-tristezza, dove felicità, ricchezza, lusso, sono anelli di un’unica catena, se ne spezza uno crolla l’intera costruzione fatta di mattoni a base di disillusioni.

Perché allora tutti discutono trascinati da questa insopprimibile forza che, nel lavoro ci spinge solo a ricercare fasti e agiatezza?

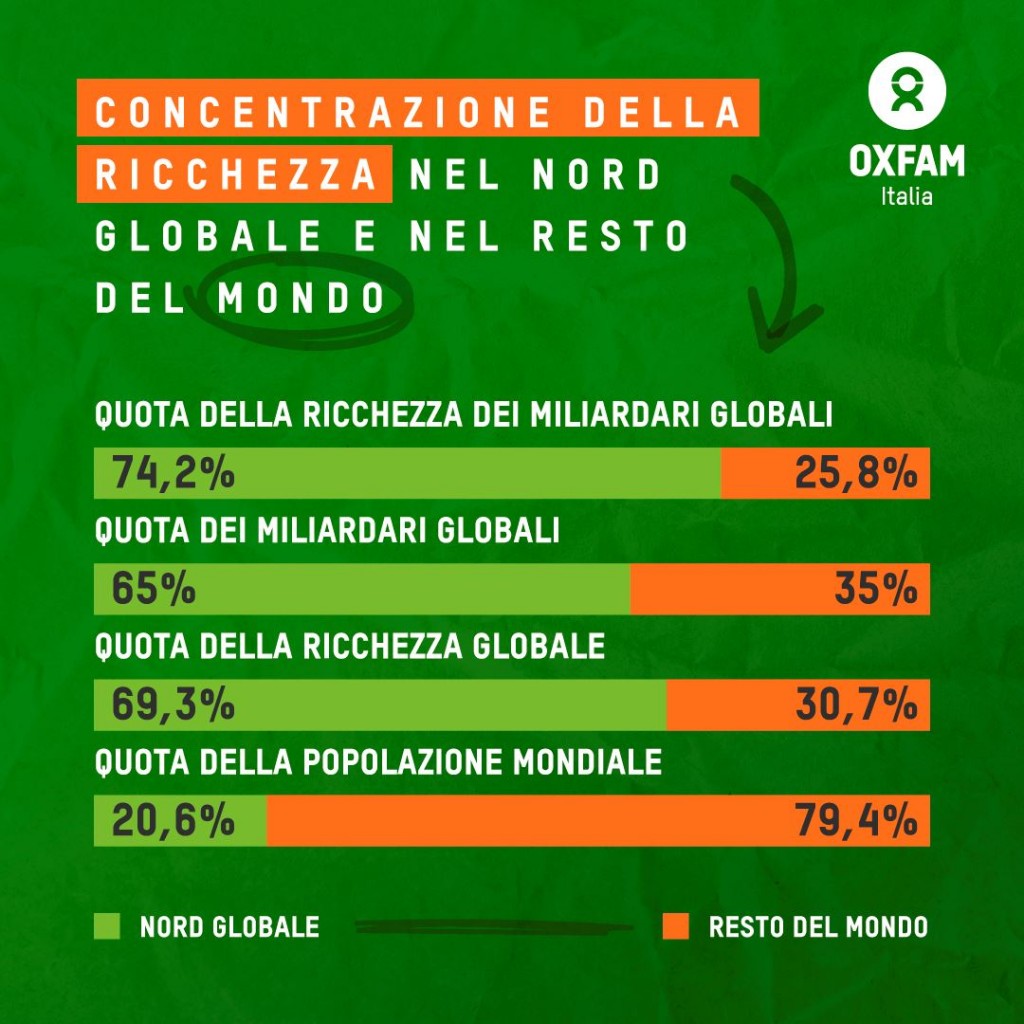

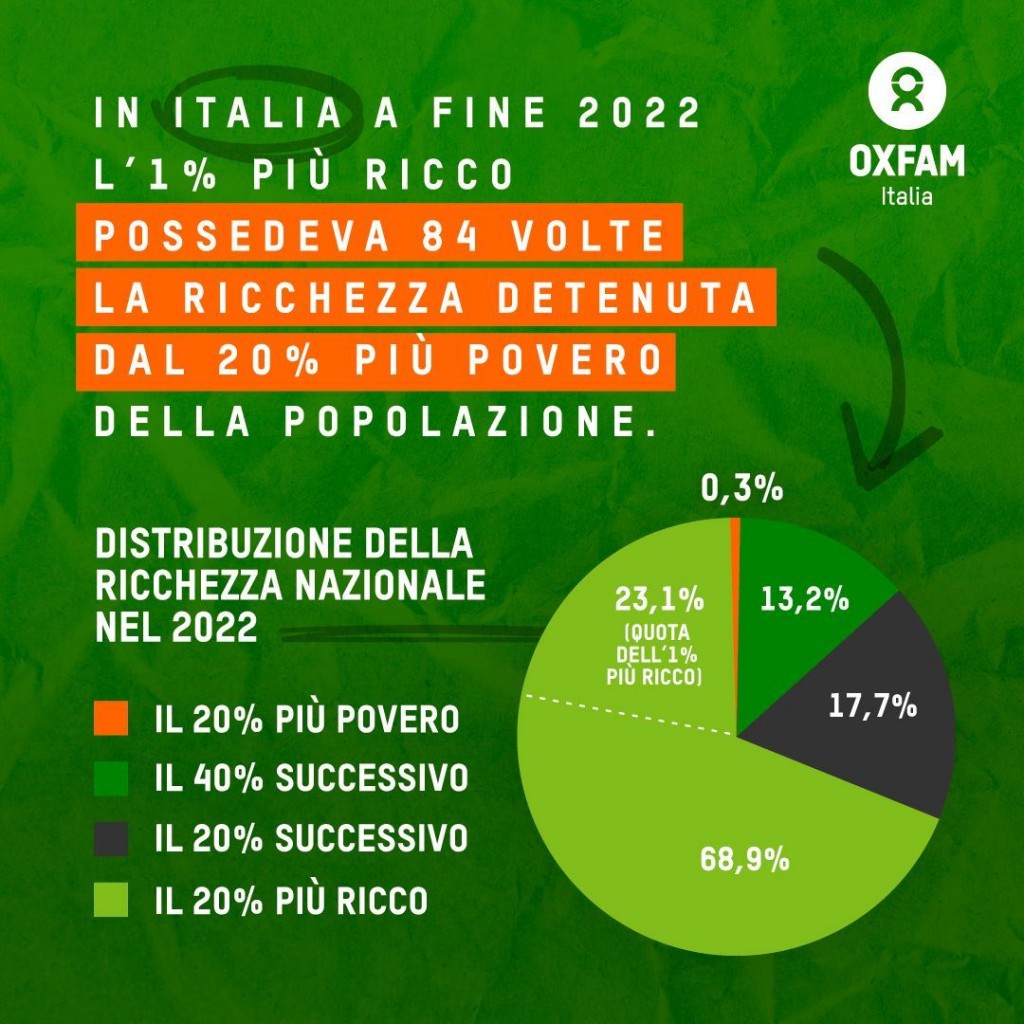

Inoltre, il divario tra i due gruppi continua a crescere, pensate che l’82% dell’incremento di ricchezza netta registrato nel mondo, tra marzo 2016 e marzo 2017, è andato in tasca a questi super ricchi, mentre al 50% più povero, costituito da 3,7 miliardi di persone, non è arrivato nulla.

Agli inizi del Novecento, Paul Felix Lazarsfeld in: “I disoccupati di Marienthal”, descrisse le conseguenze della chiusura della fabbrica attorno alla quale questa cittadina austriaca era cresciuta.

La ricerca e il racconto, si dipanano descrivendo gli effetti paralizzanti della disoccupazione, la condizione di apatia che colpisce chi è da più tempo senza lavoro e il crollo della speranza che si traduce nell’estraneazione dalla vita sociale, fino a innestare quel circolo vizioso che depriva i soggetti delle possibilità di affrancamento.

Andando più nel profondo si analizza il nesso tra deprivazione materiale e deprivazione psicologica e la destrutturazione del tempo quotidiano non più scandito dall’orario di lavoro.

Certo le reazioni, alla chiusura della fabbrica, furono diverse: alcune delle famiglie conservavano speranze e vitalità; altre erano rassegnate e prive di progetti; altre disperate o completamente passive ed abbruttite.

Ma, in ogni caso, quello tracciato dai ricercatori è il ritratto di una comunità stremata e profondamente colpita da una disoccupazione vissuta come esperienza collettiva.

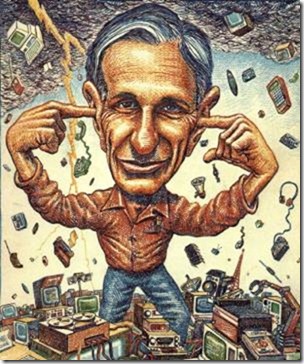

Di contro vediamo che, sin dagli inizi del ventunesimo secolo, si è delineata una società di persone che parla molto, ascolta poco o quasi mai.

Tutto ciò è palese, tanto sulla scena della comunicazione pubblica quanto nell’ambito delle relazioni quotidiane tra gli individui.

I più furbi direbbero che si limitano ad ascoltare loro stessi mentre parlano.

Se fosse vero vorrebbe dire che, se davvero si ascoltassero, avrebbero, come minimo, qualche doveroso dubbio.

Il risultato? Un susseguirsi di soliloqui tra interlocutori/parlanti che non sono mai tali, insomma un dialogo tra sordi.

Narrare e spiegare questa paradossale situazione non è così difficile se consideriamo il desiderio prevalente di esercitare con le parole quel potere che oggi è la merce più ricercata e che diventa quotidianamente la forma di prepotenza e di prevaricazione più gettonata.

La vera narrazione di questo nostro tempo passa attraverso il saper coniugare diritti, occupazione e sostenibilità, attraverso la grande direttrice della cultura.

Dal punto di vista culturale bisogna reinterpretare concetti come benessere, lavoro, tecnologia, natura.

Innanzitutto, il lavoro è un falso problema, la nostra ambizione non è faticare, ma assicurarci salute, cibo, alloggio, istruzione e tutti gli altri bisogni della vita.

In questo vostro capitalismo oltranzista per sfamare i vostri bisogni avete la sola possibilità di acquistare, questa pratica richiede denaro e allora vivete il lavoro come una questione di vita o di morte.

In questo vostro capitalismo oltranzista per sfamare i vostri bisogni avete la sola possibilità di acquistare, questa pratica richiede denaro e allora vivete il lavoro come una questione di vita o di morte.

Ma se trovassimo il modo di garantirci le sicurezze senza pagarle, potremmo infischiarcene del lavoro salariato e della crescita?

Un pensiero mi attraversa l’anima e cioè che per il ben vivere e di conseguenza per il ben-essere occorre più solidarietà, più collettivo e meno privato, più autogestione e meno denaro.

La crisi economica, pandemica e bellica attuale, ha acceso i riflettori sulla disoccupazione con le sue allarmanti dimensioni sociali, ma anche con la sua capacità di coinvolgere categorie sociali sino ad ora ignorate.

La nuova fisicità della disoccupazione è fatta dai lavoratori anziani dismessi dalle loro aziende, dagli immigrati, dai giovani usciti dai sistemi formativi e già rassegnati a un destino di marginalità sul mercato del lavoro, oltremodo schiacciati dal vincolante imperativo dell’eccellenza e la concorrenza sleale fatta di nuovi schiavi spinti dal bisogno.

Tutte queste tessere del mosaico umano, fanno fatica a ricomporsi e non sono in grado di creare quel soffio vitale capace di suscitare forti forme di mobilitazione e di solidarietà in grado di emancipare questo sottobosco di umanità dal dubbio di avere sbagliato qualcosa.

Da più parti ci dicono di guardare alla produzione di scarti umani per rintracciare le cause di questa sopraffazione dominante, tutto ciò non lo si sconfigge con un nuovo movimentismo, mandando tutti a casa, ma tutti chi?

Sostituendoli con altri… tutti chi?

Non si sa sulla base di cosa e poi perché dovrebbero essere migliori dei primi.

Piuttosto che un lavoro per tutti si è finito col piegare l’uomo e la donna al servizio del cattivo lavoro.

L’elemento determinante per sbloccare il lavoro che non c’è ha a che fare con la lontananza che divide la realtà odierna del lavoro dalla concezione di lavoro decente.

Così, se da un lato le tracce emerse dalla ricerca sui disoccupati di Marienthal sono ancora attuali, dall’ altro lato la realtà che vi è rappresentata è assai diversa da quella contemporanea.

Quest’ultima è, composta da molte e diverse disoccupazioni e da un confine contiguo con il mondo del lavoro cattivo.

La condizione del moderno disoccupato è quella di chi avverte isolamento e anormalità, poiché vive in un contesto in cui la condizione normale è quella di lavoratore.

Per edificare un’economia che sia al servizio dell’uomo, bisogna ripartire dall’ascolto degli uomini e delle donne che vivono la disoccupazione e delle loro storie ognuna diversa dall’altra.

Occorre imparare a leggere i bisogni delle persone e delle comunità locali e a riscoprire in essi gli spazi di opportunità occupazionali recuperando, oltre all’autorealizzazione, l’altra dimensione del lavoro e cioè quella della responsabilità, ovvero la voglia di partecipare alla costruzione del bene comune, alla cura della natura.

Nel suo “Zarathustra” Nietzsche presentava i suoi contemporanei come esseri dotati di un enorme orecchio, uomini deformi trasformatisi in questo unico organo di senso, ma che invece non sentono più nulla.

Nel suo “Zarathustra” Nietzsche presentava i suoi contemporanei come esseri dotati di un enorme orecchio, uomini deformi trasformatisi in questo unico organo di senso, ma che invece non sentono più nulla.

Infatti, ascoltare è diventato complicatissimo e allora è meglio non farlo affatto per non affaticarsi.

L’attuale momento storico, caratterizzato da profonda crisi esistenziale, ambientale, religiosa ed economica è propizio per una scelta fondamentale nella ricerca di un futuro che sia aperto alla speranza, composto da uomini consapevoli dei propri limiti oltre a quelli della Terra.

Un mondo non di singoli sommati ad altri singoli bensì di uomini per altri uomini, una nuova élite di ogni classe, reddito, fede e civiltà. Uomini capaci di diffidare dei miti della maggioranza e delle fuorvianti e false utopie scientifiche.

Questi fratelli e sorelle ricolmi di speranza, Illich, propone di chiamarli “uomini epimeteici”, coloro che capiscono in ritardo.

Nola, 30 aprile 2024